#서울에서 직장 생활을 한 지 14년 차인 강슬기 씨(36·가명)는 안양에 거주하고 있다. 그는 사회 초년생이었던 때를 제외하고 10년 넘게 경기도에서 살고 있다. 강씨는 “출퇴근이 힘들지만 주거환경의 만족이 커 서울로 이사하고 싶은 생각이 없다”고 말했다.

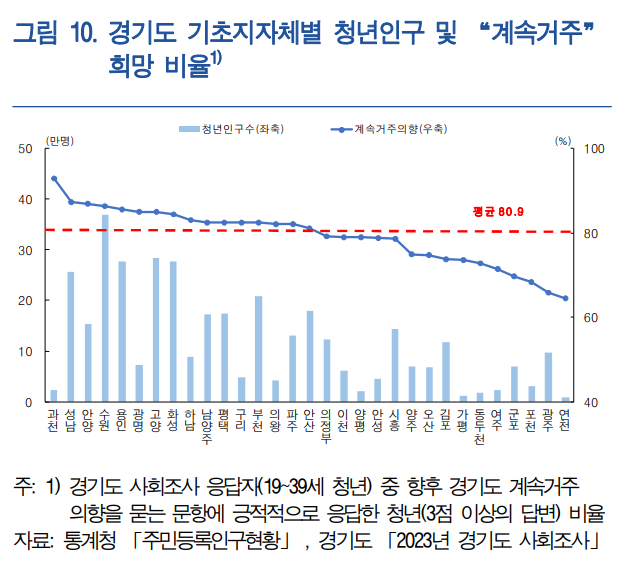

강씨처럼 경기도 기초지자체 중 서울과 가깝고 청년인구가 많은 지역에서 청년들의 계속거주 의향이 대체로 높게 나타났다. 이와 더불어 광주·전남지역에서는 1인 가구 비중이 전국 평균(35.5%)을 넘었고 2050년에는 40.3%까지 상승할 것이라는 전망이 나왔다.

한국은행이 28일 발표한 지역경제보고서 내 ‘2023년 경기도 사회조사’에 따르면 과천, 성남, 안양, 수원, 용인, 광명, 고양, 화성 등 서울인접 지역에 사는 청년의 80% 이상이 현재 거주지역에서의 계속거주를 희망하는 것으로 나타났다.

계속거주 의사가 높은 경기도에서 청년들은 학력·소득·일자리 유형에 따라 거주하고자 하는 지역과 결정요인의 차이를 보였다. 한은은 소득·교육수준·근무여건 등을 기준으로 경기도 거주 청년들을 A타입, B타입, O타입으로 분류해 이질성에 대해 조사했다.

A타입은 교육 및 소득 수준이 높고 근무 여건도 양호한 유형, B타입은 교육 수준이 낮지만 소득 수준이 비교적 높으며, O타입은 교육 수준은 높지만 소득 수준과 고용 안정성이 낮은 유형이다.

경기도 전체 청년 중 가장 높은 비중(49.4%)을 차지한 A타입은 4년제 대학교를 졸업하고 월평균 475만원의 소득을 벌면서 고용 안정성이 높았다. A타입 청년은 계속거주 요인에 교육환경이 가장 중요한 것으로 분석됐다. A타입은 경기도 대부분의 지역에서 비중이 높았고, 특히 과천, 의왕, 광명, 성남 등 서울인접 지역에서 비율이 높았다.

B타입은 고등학교 또는 4년제 미만의 대학교를 졸업하고 평균 월 367만원의 소득을 벌며 상용근로자 비중이 75%로 높았다. 이들은 안정적 소득을 기반으로 여가생활에 대한 관심도가 높아 지역 내 여가 시설이 계속거주 의사 결정에 큰 영향을 미쳤다. B타입의 거주 지역은 지역소멸 우려 지역인 동두천, 가평, 포천, 여주, 연천 등에서 비중이 높았다.

소득 및 근로 여건이 상대적으로 열악한 O타입은 대부분이 4년제 대학교를 졸업하는 등 교육 수준은 높았으나 자영업자(50.1%), 임시일용직(19.1%), 무직(25.0%)의 비중이 높고 월평균 소득도 238만원으로 상대적으로 낮았다. 이들은 일자리와 대중교통 환경이 계속거주의 중요한 요인으로 작용했다.

한은은 “인구감소 또는 소멸 우려 지역은 B타입, O타입 청년에 대한 맞춤형 인구정책에, 과밀지역은 A타입과 O타입에 타깃팅한 청년 지원사업에 집중하는 게 효과적이다”고 말했다.

구체적으로 A타입 청년이 계속거주를 희망하는 과천·성남·안양·광명 등에는 교육환경 개선을 위한 정책을 우선 고려하고, 미취학 아동의 보육 환경, 취학 아동의 공교육·사교육 환경 및 성인의 평생교육 환경을 위한 정책마련 필요성을 강조했다.

고양·구리·김포·수원 등에는 교육환경과 더불어 O타입 청년을 위한 교통환경 개선, 일자리 마련 등의 정책이 필요하고, B타입 청년을 위해 동두천·시흥·양주·오산·이천 등에는 문화시설 확충 및 축제·공연·전시 콘텐츠에 정책 노력을 기울일 필요가 있다고 짚었다.

성남·수원·화성 등에서는 청년인구 유입에 따른 과밀화가, 연천·가평 등에서는 고령화 및 인구유출로 인한 지역소멸이 진행되며 지역 내 불균형이 큰 상황이다. 또 비수도권 지역의 지방 소멸도 가시화되고 있다. 이에 한은은 “소멸지역에 대해 맞춤형 청년 거주정책을 제시한다면 효과적인 인구정책 수립, 예산집행의 효율성에 기여할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

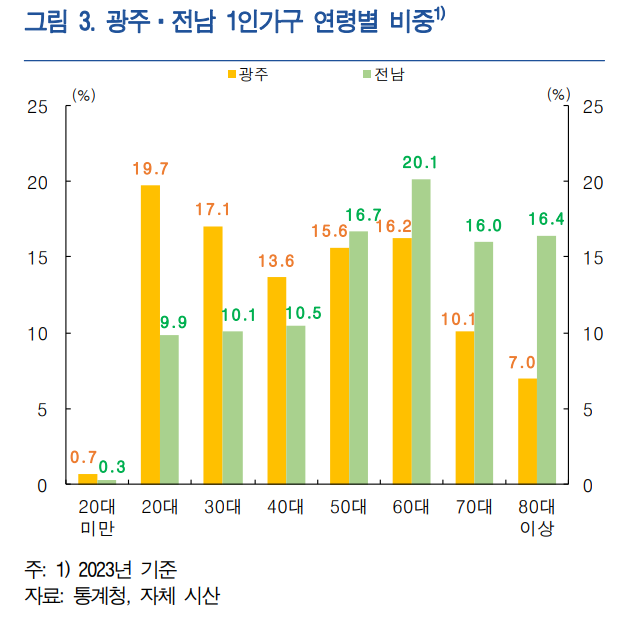

이와 함께 혼인연령 상승, 기대수명 연장, 고령화 등으로 1인 가구가 빠르게 증가하는 가운데 2023년 광주지역의 1인 가구 비중은 36.5%(22만9000가구), 전남이 37.1%(29만5000가구)로 전국 평균을 웃돌았다. 향후 1인 가구는 더 상승해 2050년이면 광주지역은 40.3%, 전남지역은 42%를 차지할 것으로 예상했다. 한은은 1인 가구는 지역 내 소비, 산업 구조에 영향을 미칠 것으로 보인다며 이들의 소득 기반 강화를 위한 고용안정 정책, 주거비 부담 완화를 위한 금융지원 및 공공임대주택 공급 확대, 지역 산업 정책과 복지정책 연계 방안 등의 지원 필요성을 강조했다.

이주희 기자 jh224@segye.com